Levez l’ancre, moussaillons !

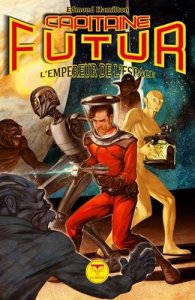

Si les gros bataillons des amateurs de SF connaissent la collection Une heure-lumière du Bélial’, ils sont en revanche nettement moins nombreux à connaître Pulps, dirigée par Pierre-Paul Durastanti et consacrée, comme son nom l’indique, à des récits d’aventure faisant la part belle au sense of wonder « à l’ancienne », tels qu’on pouvait en lire dans les Pulps (magazines de SFF imprimés sur du papier bon marché -d’où le nom) ou en tout cas à la même époque approximative. Pour l’instant, ladite collection comprenait, outre les différents tomes de Capitaine Futur d’Edmond Hamilton (beaucoup plus connu sous nos latitudes sous le nom de Capitaine Flam ; si l’envie vous en prend, ma critique du roman inaugural est à votre disposition), un roman signé Jack Vance (Les Vandales du Vide) et un autre signé Eric Brown (Les Ferrailleurs du cosmos), et elle vient de recevoir un renfort de poids avec la publication, il y a quelques jours, de Corsaire de l’espace, ouvrage de Poul Anderson à l’histoire éditoriale compliquée (je vais y revenir). Poul Anderson, géant de la SFF (et pas que de la Science-Fiction : il a notamment écrit l’épique L’épée brisée) mis à l’index dans les années soixante dans l’Hexagone pour son refus de condamner la guerre du Vietnam et pour ses positions perçues comme réactionnaires… notamment du fait de ce livre bien précis. Pour être tout à fait clair, chacun(e) d’entre vous met à l’index qui il / elle veut pour la raison qu’il / elle veut, mais personnellement, je ne juge pas un auteur sur ce qu’il est ou pense, mais sur la qualité / l’intérêt de ce qu’il écrit. Et visiblement, chez le Bélial’, ils sont sur la même longueur d’onde. Soyez toutefois averti que cette sortie n’est donc pas destinée à tous les profils de lecteurs.

Si les gros bataillons des amateurs de SF connaissent la collection Une heure-lumière du Bélial’, ils sont en revanche nettement moins nombreux à connaître Pulps, dirigée par Pierre-Paul Durastanti et consacrée, comme son nom l’indique, à des récits d’aventure faisant la part belle au sense of wonder « à l’ancienne », tels qu’on pouvait en lire dans les Pulps (magazines de SFF imprimés sur du papier bon marché -d’où le nom) ou en tout cas à la même époque approximative. Pour l’instant, ladite collection comprenait, outre les différents tomes de Capitaine Futur d’Edmond Hamilton (beaucoup plus connu sous nos latitudes sous le nom de Capitaine Flam ; si l’envie vous en prend, ma critique du roman inaugural est à votre disposition), un roman signé Jack Vance (Les Vandales du Vide) et un autre signé Eric Brown (Les Ferrailleurs du cosmos), et elle vient de recevoir un renfort de poids avec la publication, il y a quelques jours, de Corsaire de l’espace, ouvrage de Poul Anderson à l’histoire éditoriale compliquée (je vais y revenir). Poul Anderson, géant de la SFF (et pas que de la Science-Fiction : il a notamment écrit l’épique L’épée brisée) mis à l’index dans les années soixante dans l’Hexagone pour son refus de condamner la guerre du Vietnam et pour ses positions perçues comme réactionnaires… notamment du fait de ce livre bien précis. Pour être tout à fait clair, chacun(e) d’entre vous met à l’index qui il / elle veut pour la raison qu’il / elle veut, mais personnellement, je ne juge pas un auteur sur ce qu’il est ou pense, mais sur la qualité / l’intérêt de ce qu’il écrit. Et visiblement, chez le Bélial’, ils sont sur la même longueur d’onde. Soyez toutefois averti que cette sortie n’est donc pas destinée à tous les profils de lecteurs.

La postface, signée Jean-Daniel Brèque, ainsi que ce sujet sur le forum du Bélial’, reviennent sur la genèse compliquée de l’ouvrage : d’abord publié sous forme de trois novellas, puis sous celle d’un fix-up agrémenté d’un chapitre et de phrases supplémentaires de-ci de-là, il avait été traduit dans les années soixante par la revue Fiction, failli être réédité il y a une dizaine d’années chez un autre éditeur, avant d’atterrir, très logiquement chez le Bélial’, puisque celui-ci est maintenant devenu le spécialiste et défenseur (à juste titre, à mon avis) de l’auteur. La traduction a été révisée par l’excellent Pierre-Paul Durastanti, ainsi que par Olivier Girard, le capitaine (corsaire ?) à la barre du navire Bélial’. On décernera par ailleurs des louanges hautement méritées à l’illustrateur (Pascal Blanché) et au graphiste (Philippe Gady) pour leur couverture de toute beauté (rappelant les œuvres de Chris Foss, en plus vif au niveau couleurs), et à l’éditeur pour avoir le courage d’assumer de publier de la SF quand tant de pleutres, dans le milieu, abusent de leur chimérique « couverture neutre » (ou de machins symboliques pondus par des graphistes sans envergure) ou usent d’un luxe de circonvolutions et autres circonlocutions (« jeu érudit avec les codes de l’Histoire » à la place d’Uchronie, par exemple) pour ne pas appeler, sur les quatrièmes de couverture, un chat, un chat. Lire la suite

Comme nombre d’ouvrages van Vogtiens présentés comme des romans, Quête sans fin est en réalité un fix-up assemblé à partir de trois textes courts publiés longtemps auparavant dans le magazine Astounding Science Fiction : la nouvelle Destination Centaure en 1944, ainsi que les nouvelles longues La quête en 1943 et La cinémathèque en 1946. Et le moins que l’on puisse dire et que plus encore que dans

Comme nombre d’ouvrages van Vogtiens présentés comme des romans, Quête sans fin est en réalité un fix-up assemblé à partir de trois textes courts publiés longtemps auparavant dans le magazine Astounding Science Fiction : la nouvelle Destination Centaure en 1944, ainsi que les nouvelles longues La quête en 1943 et La cinémathèque en 1946. Et le moins que l’on puisse dire et que plus encore que dans  S’il n’a pas l’aura des plus grands livres ou cycles de van Vogt, La guerre contre le Rull est tout de même considéré comme une de ses œuvres importantes. Comme l’écrasante majorité des publications de l’auteur dans les années cinquante, ce n’est pas un roman à proprement parler mais un fix-up (terme et concept inventés par l’auteur), l’assemblage de six nouvelles initialement indépendantes publiées entre 1940 et 1950, avec l’ajout de matériel pour faire le lien entre elles (les chapitres 5 et 20) et donner à l’ensemble un minimum de cohérence. Même si les coutures se voient parfois franchement, le résultat est cependant bien plus honorable que dans d’autres ouvrages de l’auteur, comme Quête sans fin, par exemple. Le principal défaut de cet assemblage est ici sa répétitivité : plusieurs des nouvelles mettent en scène soit le héros, soit un de ses antagonistes, soit le héros et l’un d’eux, qui se retrouvent échoués sur une planète hostile et n’ont souvent pas d’autre choix, pour survivre, que de coopérer avec leur pire ennemi.

S’il n’a pas l’aura des plus grands livres ou cycles de van Vogt, La guerre contre le Rull est tout de même considéré comme une de ses œuvres importantes. Comme l’écrasante majorité des publications de l’auteur dans les années cinquante, ce n’est pas un roman à proprement parler mais un fix-up (terme et concept inventés par l’auteur), l’assemblage de six nouvelles initialement indépendantes publiées entre 1940 et 1950, avec l’ajout de matériel pour faire le lien entre elles (les chapitres 5 et 20) et donner à l’ensemble un minimum de cohérence. Même si les coutures se voient parfois franchement, le résultat est cependant bien plus honorable que dans d’autres ouvrages de l’auteur, comme Quête sans fin, par exemple. Le principal défaut de cet assemblage est ici sa répétitivité : plusieurs des nouvelles mettent en scène soit le héros, soit un de ses antagonistes, soit le héros et l’un d’eux, qui se retrouvent échoués sur une planète hostile et n’ont souvent pas d’autre choix, pour survivre, que de coopérer avec leur pire ennemi.  Après l’intégrale du cycle de L’anneau-monde, Mnémos propose un second omnibus regroupant cette fois les trois romans majeurs (Le monde des Ptavvs et Protecteur dans des traductions révisées et l’inédit Un cadeau de la Terre) se déroulant dans le même univers, mais à une époque antérieure, celle de la colonisation du système solaire puis des étoiles proches, et du Premier Contact avec des races étrangères. Le premier de ces romans montre qu’une statue d’origine inconnue retrouvée au fond de l’océan est en fait un Thrint, un extraterrestre échoué sur Terre depuis deux milliards d’années. Sa libération de sa stase temporelle donnera lieu à une course effrénée vers Neptune, où il veut retrouver un amplificateur télépathique qui lui servira à dominer la race humaine tout entière. On y apprend aussi les origines de la plupart des formes de vie galactiques.

Après l’intégrale du cycle de L’anneau-monde, Mnémos propose un second omnibus regroupant cette fois les trois romans majeurs (Le monde des Ptavvs et Protecteur dans des traductions révisées et l’inédit Un cadeau de la Terre) se déroulant dans le même univers, mais à une époque antérieure, celle de la colonisation du système solaire puis des étoiles proches, et du Premier Contact avec des races étrangères. Le premier de ces romans montre qu’une statue d’origine inconnue retrouvée au fond de l’océan est en fait un Thrint, un extraterrestre échoué sur Terre depuis deux milliards d’années. Sa libération de sa stase temporelle donnera lieu à une course effrénée vers Neptune, où il veut retrouver un amplificateur télépathique qui lui servira à dominer la race humaine tout entière. On y apprend aussi les origines de la plupart des formes de vie galactiques.  Le crépuscule de la Hanse est le cinquième et dernier tome du cycle de La Hanse galactique, après

Le crépuscule de la Hanse est le cinquième et dernier tome du cycle de La Hanse galactique, après  Wil McCarthy est un auteur américain de Hard SF, également entrepreneur et ingénieur (il a fondé une société opérant dans le domaine de l’énergie solaire) et chroniqueur pour divers magazines (de SF ou pas) et SyFy Channel. Collapsium est à la fois son seul texte traduit en français et le premier tome d’une tétralogie appelée The queendom of Sol (signalons que les tomes 1 + 2 sont disponibles en un volume unique appelé The monarchs of Sol). Ce roman est formé de trois parties, en fait trois novellas, dont la première avait été publiée auparavant sous le titre Once upon a matter crushed. Les deux autres forment la suite de ce premier texte, reprennent les mêmes personnages, le même univers, poursuivent et mènent à terme une meta-intrigue, ce qui fait que Collapsium peut tout à fait s’envisager comme un one-shot (de toute façon les tomes 2-4 n’ayant pas été traduits, si vous ne lisez pas en anglais, vous n’aurez pas le choix). Signalons, pour être complet, que ce roman sera réédité en VO en avril 2020 par Baen dans une édition particulièrement esthétique (ce qui n’était d’ailleurs absolument pas le cas des éditions anglo-saxonnes précédentes, qui proposaient des couvertures allant de l’immonde au parfaitement banal), dont la couverture est reproduite plus bas dans cet article.

Wil McCarthy est un auteur américain de Hard SF, également entrepreneur et ingénieur (il a fondé une société opérant dans le domaine de l’énergie solaire) et chroniqueur pour divers magazines (de SF ou pas) et SyFy Channel. Collapsium est à la fois son seul texte traduit en français et le premier tome d’une tétralogie appelée The queendom of Sol (signalons que les tomes 1 + 2 sont disponibles en un volume unique appelé The monarchs of Sol). Ce roman est formé de trois parties, en fait trois novellas, dont la première avait été publiée auparavant sous le titre Once upon a matter crushed. Les deux autres forment la suite de ce premier texte, reprennent les mêmes personnages, le même univers, poursuivent et mènent à terme une meta-intrigue, ce qui fait que Collapsium peut tout à fait s’envisager comme un one-shot (de toute façon les tomes 2-4 n’ayant pas été traduits, si vous ne lisez pas en anglais, vous n’aurez pas le choix). Signalons, pour être complet, que ce roman sera réédité en VO en avril 2020 par Baen dans une édition particulièrement esthétique (ce qui n’était d’ailleurs absolument pas le cas des éditions anglo-saxonnes précédentes, qui proposaient des couvertures allant de l’immonde au parfaitement banal), dont la couverture est reproduite plus bas dans cet article. Les coureurs d’étoiles est le troisième des cinq tomes de La Hanse galactique de Poul Anderson, après

Les coureurs d’étoiles est le troisième des cinq tomes de La Hanse galactique de Poul Anderson, après  Aux comptoirs du cosmos est le second des cinq volumes du cycle La Hanse galactique, par Poul Anderson, après

Aux comptoirs du cosmos est le second des cinq volumes du cycle La Hanse galactique, par Poul Anderson, après  Edmond Hamilton (1904-1977) était un auteur de science-fiction (mais aussi de Fantasy, d’horreur, de thrillers, de polars !) très prolifique, un des piliers, avec Lovecraft et Howard, du légendaire magazine « pulp » Weird Tales, ainsi que de nombreuses autres publications du même genre (dans certains cas, une demi-douzaine de ses histoires sont publiées le même mois, que ce soit sous son nom ou sous pseudonyme, parfois dans un seul magazine !). Créateur du Space Opera avec E.E « Doc » Smith, il a aussi reçu le premier prix de SF décerné par les lecteurs, un précurseur du Hugo.

Edmond Hamilton (1904-1977) était un auteur de science-fiction (mais aussi de Fantasy, d’horreur, de thrillers, de polars !) très prolifique, un des piliers, avec Lovecraft et Howard, du légendaire magazine « pulp » Weird Tales, ainsi que de nombreuses autres publications du même genre (dans certains cas, une demi-douzaine de ses histoires sont publiées le même mois, que ce soit sous son nom ou sous pseudonyme, parfois dans un seul magazine !). Créateur du Space Opera avec E.E « Doc » Smith, il a aussi reçu le premier prix de SF décerné par les lecteurs, un précurseur du Hugo.